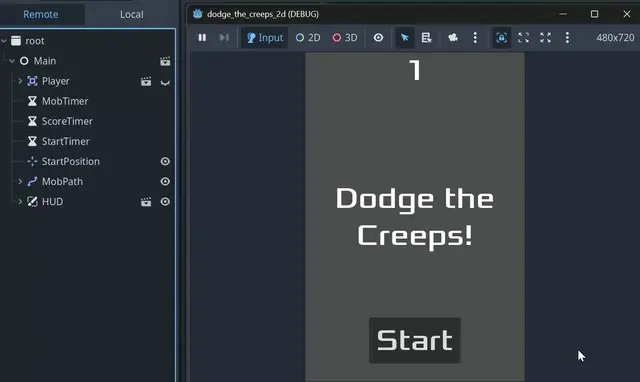

前回 の記事ではGodotの基礎学習についてまとめましたが、今回はその続編として、より実践的な2Dアクションアドベンチャーゲームの開発に挑戦しました。Udemyの「Godot4: Build a 2D Action-Adventure Game 」というコースを完走し、基礎編では触れられなかった多くの実用的な機能を学ぶことができました。

このコースは、基本的なプレイヤー操作から始まり、NPCとの対話、パズル要素、敵との戦闘システムまで、2Dゲーム開発に必要な要素が体系的に網羅されています。具体的な内容はコース本編で学んでもらうとして、ここではコースを通して学んだGodotの重要機能や概念を復習します。

コース概要:2Dアクションアドベンチャーゲーム開発を通して学ぶ

今回受講した「Godot4: Build a 2D Action-Adventure Game 」は、2Dアクションアドベンチャーゲームをゼロから作り上げることで、Godotの実践的な機能を体系的に学べる非常に優れた英語コースでした。具体的には以下のような内容を学びます。

プレイヤーの8方向移動とアニメーション

Terrains機能を使ったオートタイルによる環境構築

Y-Sortによるキャラクターとオブジェクトの重なり順制御

RigidBody2Dを使った物理パズル(ブロック押し)

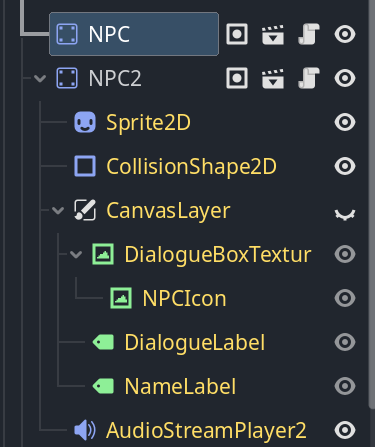

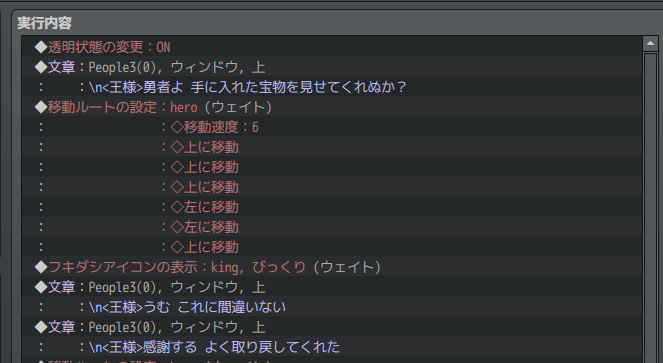

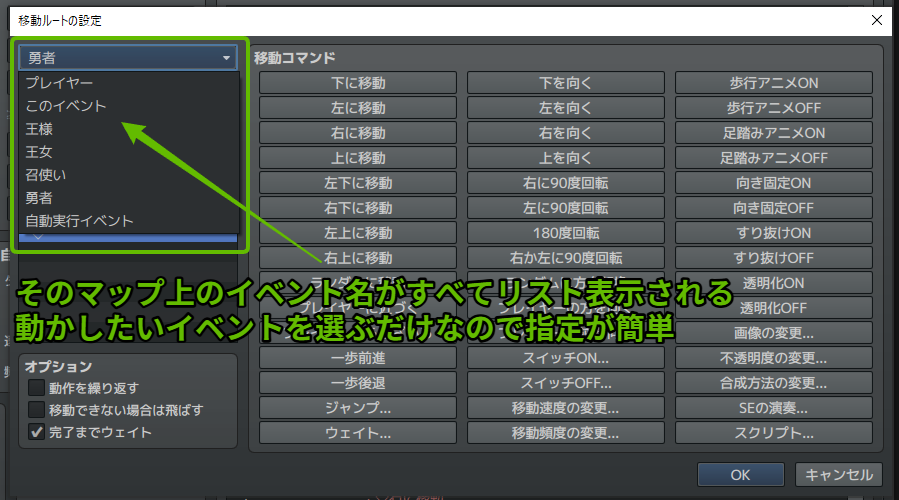

NPCとのダイアログシステムとポーズ制御

Autoloadを使ったデータ永続化(宝箱の開封状態など)

敵AI、ノックバックを含む戦闘システム

パーティクルエフェクトによる視覚効果

前回の記事で紹介した「Godot Engineで気軽に2Dゲームを作ろう 」よりも難易度が少し上がりますが、簡易的な敵AI&戦闘システム&ダイアログシステムの構築方法が学べるのでとても有益です。

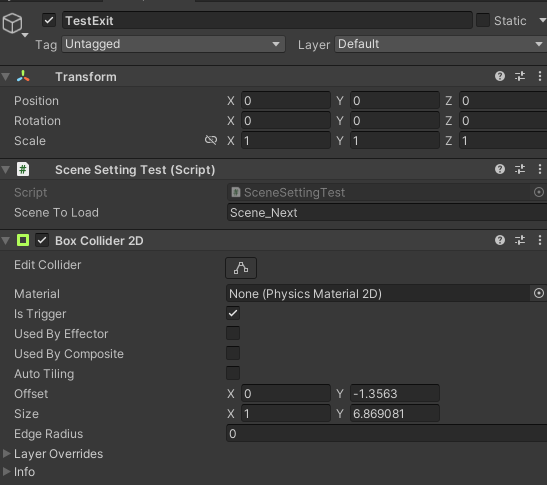

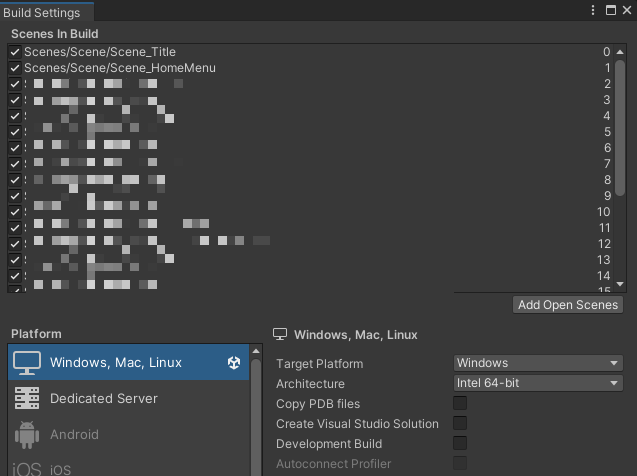

どうやってエリア移動するの?

どうやってモノを押すの?

発見済みの宝箱の状態をどのように維持するの?

NPCとの会話をどうやって管理するの?

複数のスイッチを押したら開く扉はどのように実装する?

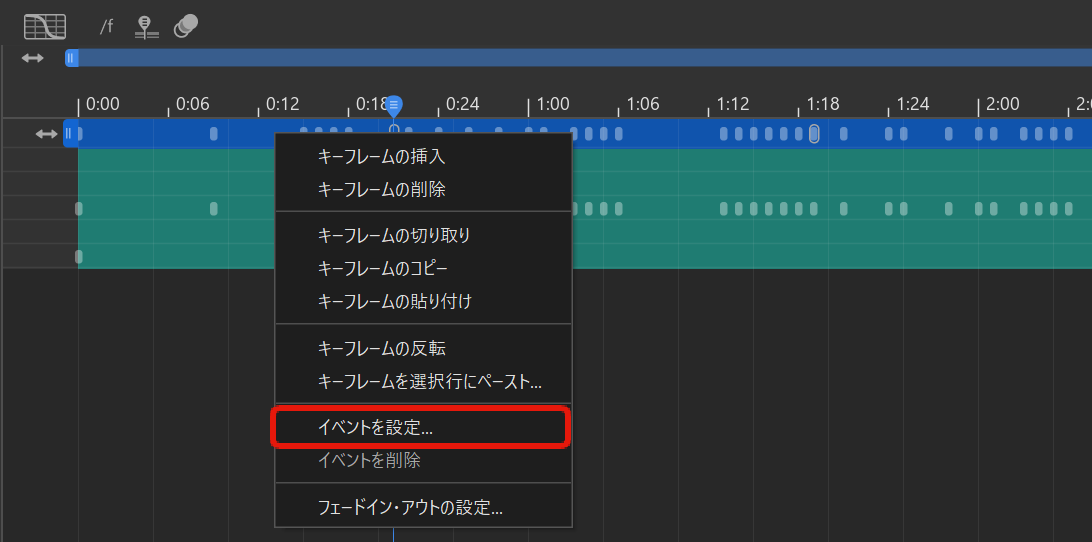

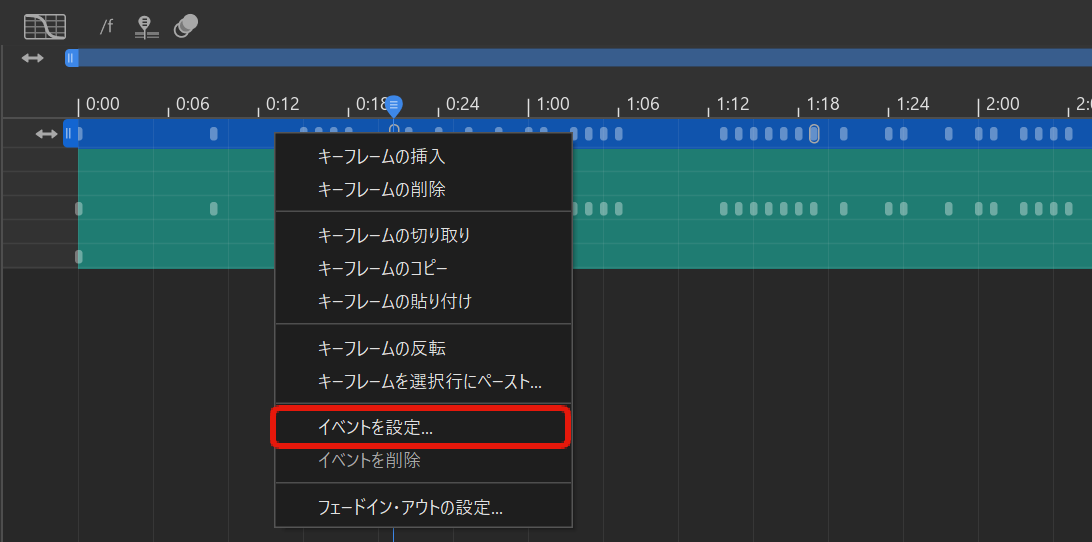

被ダメ時のホワイトフラッシュはどこで操作できる?

上記のような「ゲーム開発で本当に必要な知識」が詰まっており、Godotへの理解を一段階引き上げるのに役立ちます。

興味があれば、下記のUdemyサイトからコースを受講してみてください。

※Udemyは頻繁に90%OFFセールを開催しているので、お気に入りに登録して、セール時に購入することをおすすめします。英語に慣れていない場合でも、画面のコードを写経しつつ、ドキュメントを調べたりChatGPTやGeminiなどに質問をすれば、問題なく内容を理解できるはずです。難しかったら返金申請もできるので気軽にチャレンジしてみてください。

Godotの重要機能・概念の深堀りノート

ここからは、コースの学習を通して特に重要だと感じたGodotの機能や概念について、自身の理解を深めるためにまとめたノートを共有します。

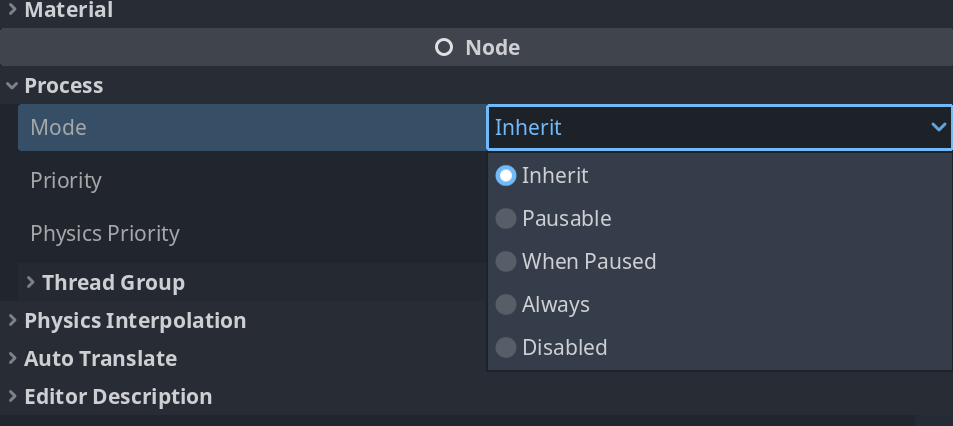

NodeのProcess Mode:ポーズ機能の賢い使い方

Godotでは、各ノードのProcess Mode を設定することで、ゲームがポーズした際の動作を細かく制御できます。これは非常に強力な機能です。

例えば「NPCと会話中は背景の敵やプレイヤーは止めたいが、ダイアログウィンドウの操作は続けたい」という場面で活躍します。

Pausable (停止可能): デフォルト。get_tree().paused = trueになると、_processや_physics_processが停止します。プレイヤーや敵など、ゲーム世界のオブジェクトに適しています。Always (常に実行): ポーズ状態を無視して常に動作します。会話中のNPCやUI、ポーズ中も流れ続けるBGMなどに使います。When Paused (ポーズ中のみ実行): ポーズ中だけ動作します。「PAUSE」と表示する画面など、ポーズメニュー専用のUIに適しています。

この仕組みにより、特定のノードだけポーズの影響を受けないように設定できます。

実装例: ダイアログ表示中にゲームをポーズする

※会話中はシーンが停止(get_tree().paused = true)されて、会話終了と同時に解除される

# NPC.gd

# このNPCノードのProcess Modeをインスペクターで "Always" に設定しておく

func _process(delta):

# (プレイヤーが近くにいて、かつインタラクトキーが押されたら)

if Input.is_action_just_pressed("interact") and can_talk:

if is_dialog_active():

# ダイアログを閉じてポーズ解除

close_dialog()

get_tree().paused = false

else:

# ダイアログを開いてゲームをポーズ

open_dialog()

get_tree().paused = true

このように、NPC自身の動作は止めずにゲーム全体をポーズすることで、安全にダイアログの開閉処理を行えます。

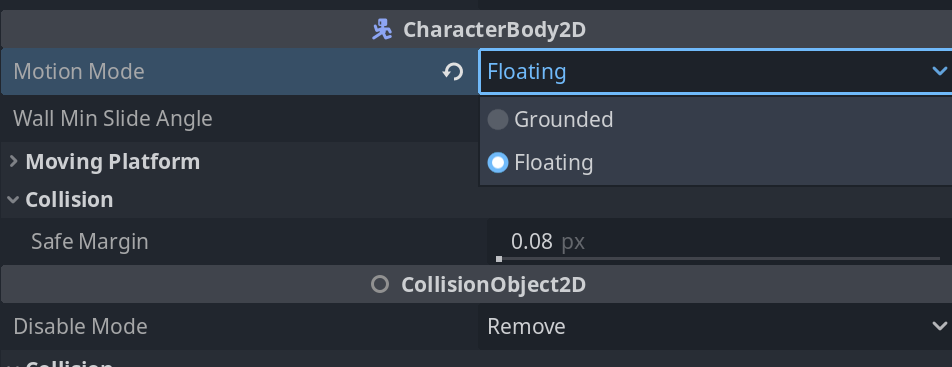

CharacterBody2DのMotion Mode:トップダウンと横スクロールの使い分け

CharacterBody2Dには、キャラクターの物理挙動を決定するMotion Mode という重要な設定があります。ゲームのジャンルに合わせて正しく設定することが肝心です。

Grounded (接地): デフォルト。重力が自動で適用され、is_on_floor()などの床判定が機能します。ジャンプや落下があるプラットフォーマーや横スクロールアクションに最適です。Floating (浮遊): 重力の影響を受けず、床の概念もありません。トップダウン(見下ろし型)のアクションゲームやシューティングゲームなど、キャラクターがXY平面を自由に動き回るゲームに適しています。

実装例: トップダウン型の移動

# Player.gd (Motion Modeを "Floating" に設定)

extends CharacterBody2D

@export var speed: float = 200.0

func _physics_process(delta):

var direction = Input.get_vector("move_left", "move_right", "move_up", "move_down")

velocity = direction * speed

move_and_slide()

Motion Modeを正しく設定しないと、意図しない重力が発生したり、床判定がうまく機能しなかったりするため、プロジェクト開始時に必ず確認すべき項目です。

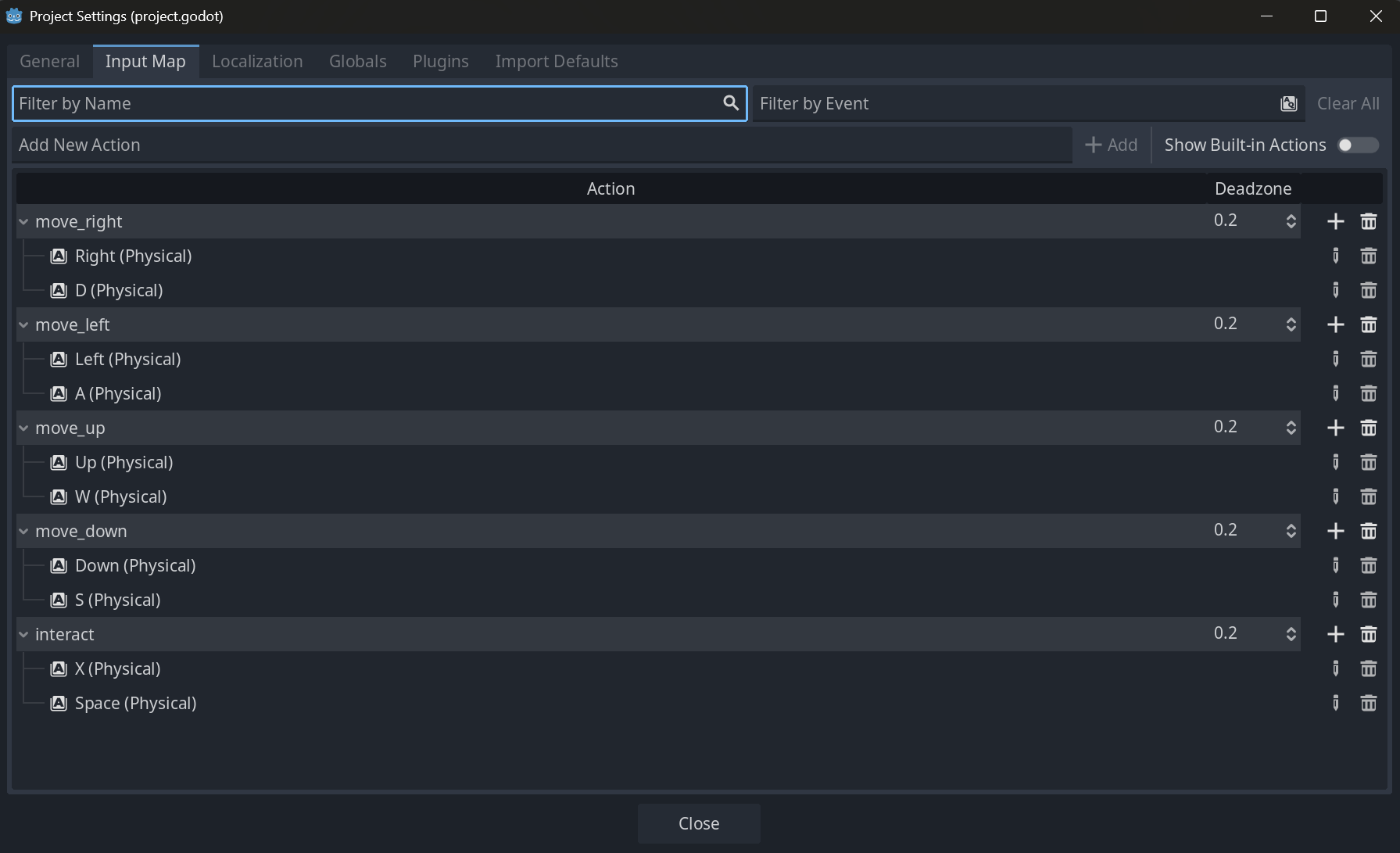

Godot InputMap GodotのInput Map (プロジェクト設定 → Input Map)は、キーボードのキーやゲームパッドのボタンに「アクション名」を割り当てる機能です。これにより、コード内では具体的なキー名(”Aキー”など)ではなく、抽象的なアクション名(”move_left”など)で入力を扱えるようになります。

利点:

複数のキーを同じアクションに割り当て可能(例: “move_left”に「A」と「左矢印キー」を登録)。

キーコンフィグ機能の実装が容易になる。

コードの可読性が向上する。

実装例: InputMapを使った入力取得

func _process(delta):

# 単発の入力(ボタンが押された瞬間)

if Input.is_action_just_pressed("interact"):

open_chest()

# 継続的な入力(ボタンが押され続けている間)

if Input.is_action_pressed("dash"):

speed = DASH_SPEED

else:

speed = NORMAL_SPEED

# 2軸のアナログ的な入力(非常に便利)

var direction = Input.get_vector("move_left", "move_right", "move_up", "move_down")

velocity = direction * speed

move_and_slide()

特にInput.get_vector()は、4つのアクションから正規化されたVector2を返してくれるため、トップダウンの移動処理を非常に簡潔に記述できます。

InputMapでアクションを定義した後は、実際のゲーム内でその入力を適切に処理する必要があります。Godotでは入力の状態に応じて複数のメソッドが用意されており、用途に合わせて使い分けることが重要です。

入力状態の種類

is_action_just_pressed() :ボタンが押された瞬間のみtrueis_action_pressed() :ボタンが押されている間ずっとtrueis_action_just_released() :ボタンが離された瞬間のみtrue

実用的な使い分け例

func _process(delta):

# 1回限りのアクション(ジャンプ、攻撃、メニュー開閉など)

if Input.is_action_just_pressed("jump"):

if is_on_floor():

velocity.y = JUMP_VELOCITY

if Input.is_action_just_pressed("attack"):

perform_attack()

if Input.is_action_just_pressed("pause"):

toggle_pause_menu()

# 継続的なアクション(移動、ダッシュ、チャージなど)

if Input.is_action_pressed("dash"):

current_speed = dash_speed

else:

current_speed = normal_speed

# チャージ系の処理

if Input.is_action_pressed("charge"):

charge_power += charge_rate * delta

charge_power = min(charge_power, max_charge)

# ボタンを離した瞬間の処理(チャージ攻撃の発動など)

if Input.is_action_just_released("charge"):

fire_charged_shot(charge_power)

charge_power = 0.0

よくある間違いと対策

間違いの例:連続発動してしまう処理

# 悪い例:is_action_pressed()を使うと毎フレーム弾が発射される

func _process(delta):

if Input.is_action_pressed("shoot"): # 間違い

fire_bullet() # 毎フレーム実行されてしまう

# 良い例:is_action_just_pressed()で1回限りの発動

func _process(delta):

if Input.is_action_just_pressed("shoot"): # 正しい

fire_bullet() # ボタンを押した瞬間のみ実行

高度な入力処理:get_action_strength()とアナログ入力

ゲームパッドのアナログスティックやトリガーのような、0.0〜1.0の範囲で値が変化する入力にはget_action_strength()を使用します。

func _process(delta):

# アナログ入力の取得(0.0〜1.0の値)

var move_strength = Input.get_action_strength("move_forward")

var brake_strength = Input.get_action_strength("brake")

# 車の加速処理例

if move_strength > 0.0:

velocity += forward_direction * acceleration * move_strength * delta

# ブレーキ処理例

if brake_strength > 0.0:

velocity = velocity.move_toward(Vector2.ZERO, brake_force * brake_strength * delta)

処理関数の使い分け指針

用途

使用する関数

具体例

1回限りのアクション is_action_just_pressed()

ジャンプ、攻撃、メニュー開閉、アイテム使用

継続的なアクション is_action_pressed()

移動、ダッシュ、チャージ、エイム

離した瞬間の処理 is_action_just_released()

チャージ攻撃発動、長押し判定の終了

アナログ入力 get_action_strength()

車のアクセル、武器のエイム精度

この使い分けを理解することで、プレイヤーにとって自然で反応の良い操作感を実現できます。

移動系組み込み関数:move_and_slideとmove_towardの使い分け

ノックバックにはmove_toward Godotには移動に関する便利な関数が多数用意されていますが、特にmove_and_slide()とmove_toward()の使い分けは重要です。

move_and_slide(): CharacterBody2Dの主力関数。現在のvelocity(速度)に基づいてオブジェクトを移動させ、壁や床との衝突を自動で処理し、適切にスライドさせてくれます。物理挙動の基本はこれに任せるのが定石です。move_toward(target_velocity, delta): 現在の速度を、目標の速度に向かって指定した量(delta)だけ変化させます。急な速度変化を避け、滑らかな加速・減速を表現するのに役立ちます。

なぜ移動処理とノックバック処理の両立にmove_towardが必要だったのか? velocityを直接設定していましたが、これではノックバック効果が一瞬で消えてしまう問題が発生しました。

move_towardのdeltaパラメータの役割 move_toward(target_velocity, delta)の第2引数deltaは、「現在の速度から目標速度に向かって、今回のフレームでどれだけ移動するか」を指定します。通常はacceleration * deltaの形で使用します。

# 問題のあるコード例(直接代入)

func move_player():

var move_vector = Input.get_vector("move_left", "move_right", "move_up", "move_down")

# 直接代入:入力があると即座に目標速度になる

velocity = move_vector * move_speed

# ノックバック後に入力があると、ノックバック効果が瞬時に消える

# 改善されたコード:move_towardを使用

@export var acceleration: float = 500.0 # 1秒間に500ピクセル/秒の加速

func move_player():

var move_vector = Input.get_vector("move_left", "move_right", "move_up", "move_down")

var target_velocity = move_vector * move_speed

# 段階的変化:現在の速度から目標速度へ少しずつ近づく

velocity = velocity.move_toward(target_velocity, acceleration * delta)

# ノックバック処理

func apply_knockback(direction: Vector2, strength: float):

# velocityに直接力を加える

velocity += direction * strength

具体的な動作例(フレームごとの変化):

シナリオ:プレイヤーが敵の攻撃を受けた場合

攻撃前 :velocity = (100, 0) ※右方向に移動中攻撃直後 :apply_knockback()でvelocity = (100, 0) + (200, 0) = (300, 0) ※右方向に吹き飛ばされるその後の復帰過程 (acceleration = 500、delta = 0.016秒、プレイヤーは右キーを押し続けている場合):

目標速度:target_velocity = (100, 0) ※通常の移動速度

フレーム1:velocity = (300, 0).move_toward((100, 0), 500 * 0.016) = (292, 0)

フレーム2:velocity = (292, 0).move_toward((100, 0), 8) = (284, 0)

フレーム3:velocity = (284, 0).move_toward((100, 0), 8) = (276, 0)

…25フレーム後:velocity = (100, 0) ※通常速度に復帰

直接代入の場合の問題:

攻撃前 :velocity = (100, 0)攻撃直後 :velocity = (300, 0)次フレーム :velocity = target_velocity = (100, 0) ※ノックバック効果が即座に消失

つまり、move_towardにより「吹き飛ばされた状態のvelocityから、acceleration * deltaの速度で本来の移動ポイント(target_velocity)に段階的に復帰する」という理解が正確です。

敵AIでも同じ原理 move_towardを使うことで、攻撃を受けてノックバックされた後も、自然にプレイヤー追跡を再開できます。

# 敵のAI例

@export var chase_acceleration: float = 300.0

func chase_target():

if target:

var direction = global_position.direction_to(target.global_position)

var target_velocity = direction * chase_speed

# ノックバック効果を保持しつつ、段階的に追跡速度へ変化

velocity = velocity.move_toward(target_velocity, chase_acceleration * delta)

move_towardの3つの効果:

ノックバック保持 :直接代入ではなく段階的変化により、ノックバック効果が即座に消えない制御可能な復帰速度 :accelerationの値により、ノックバック後の復帰速度を細かく調整可能滑らかな操作感 :急激な方向転換を避け、慣性のある自然な動きを実現

この手法により、プレイヤーも敵も、ノックバック効果を受けながら自然な移動感を維持できるようになりました。accelerationパラメータを調整することで、キャラクターごとに異なる「重さ」や「機敏さ」を表現することも可能です。

グループ:柔軟なオブジェクト判定の要

グループ は、あらゆるノードに付与できるタグのようなものです。UnityのTagシステムと非常に似ており、オブジェクトの種類を柔軟に識別できます。Unityでは1つのGameObjectに1つのTagしか設定できませんでしたが、Godotのグループは複数設定可能で、より柔軟な分類ができます。

例えば、「プレイヤーの攻撃が当たったオブジェクトが “enemy” グループに属しているか?」といった判定が簡単に記述できます。is Playerのような型チェックよりも汎用性が高く、Godot開発では頻繁に使われます。

使い方:

判定したいノード(例: Slime)を選択し、インスペクターの「Node」タブ → 「Groups」で “enemies” などのグループ名を入力して追加。

コード内でis_in_group()メソッドを使って判定する。

実装例: プレイヤーの攻撃範囲に入ったオブジェクトを判定する

# Playerの攻撃判定用Area2Dに接続された関数

func _on_sword_area_body_entered(body: Node2D):

# 接触したオブジェクトが "enemies" グループならダメージ処理

if body.is_in_group("enemies"):

body.take_damage(attack_power)

# 接触したオブジェクトが "pushable" グループなら押せるオブジェクト

elif body.is_in_group("pushable"):

# ...オブジェクトを押す処理

pass

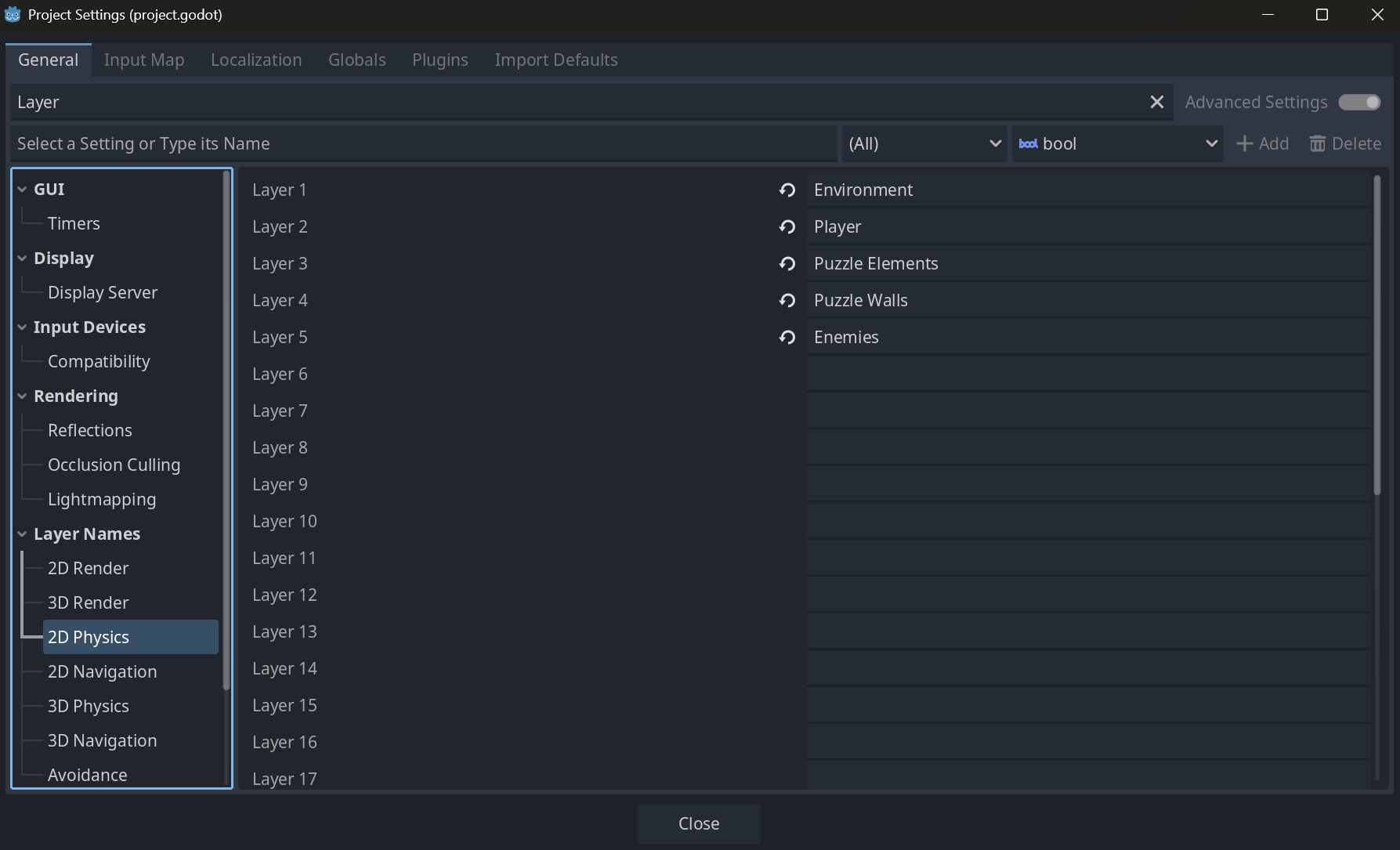

Collision Layers/Masks:衝突判定の整理術

衝突判定を整理するため、GodotはLayers(レイヤー) とMasks(マスク) という仕組みを提供しています。これらを正しく設定することで、パフォーマンスを向上させ、意図しない衝突を防ぐことができます。

Collision Layer: そのオブジェクトが「どの層に存在するか」を示します。Collision Mask: そのオブジェクトが「どの層と衝突判定を行いたいか」を示します。

レイヤー分けの例:

Layer 1: Player – プレイヤーキャラクターLayer 2: Enemies – 敵キャラクターLayer 3: Weapons – プレイヤーの武器(攻撃判定)

シチュエーション別のMask設定:

プレイヤー(Layer 1)の場合:

敵(Layer 2)の場合:

プレイヤーの武器(Layer 3)の場合:

# コード例:衝突判定での使い分け

func _on_weapon_area_body_entered(body):

# 武器のArea2DのMaskで「Layer 2: Enemies」のみ設定しているため、

# この関数には敵だけが入ってくる

if body.is_in_group("enemies"):

body.take_damage(attack_power)

「プロジェクト設定」→「Layer Names」で各レイヤーに名前を付けておくと、インスペクターでの設定が非常に分かりやすくなります。

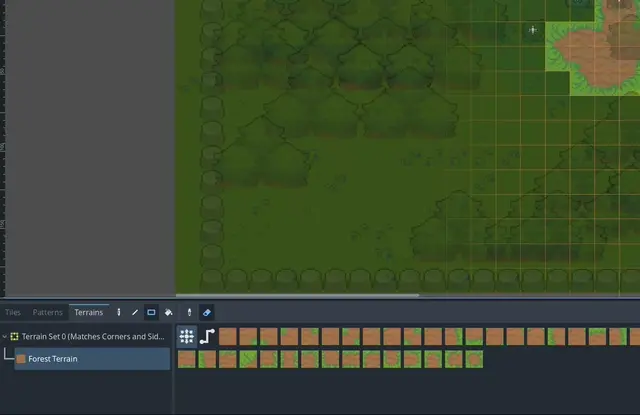

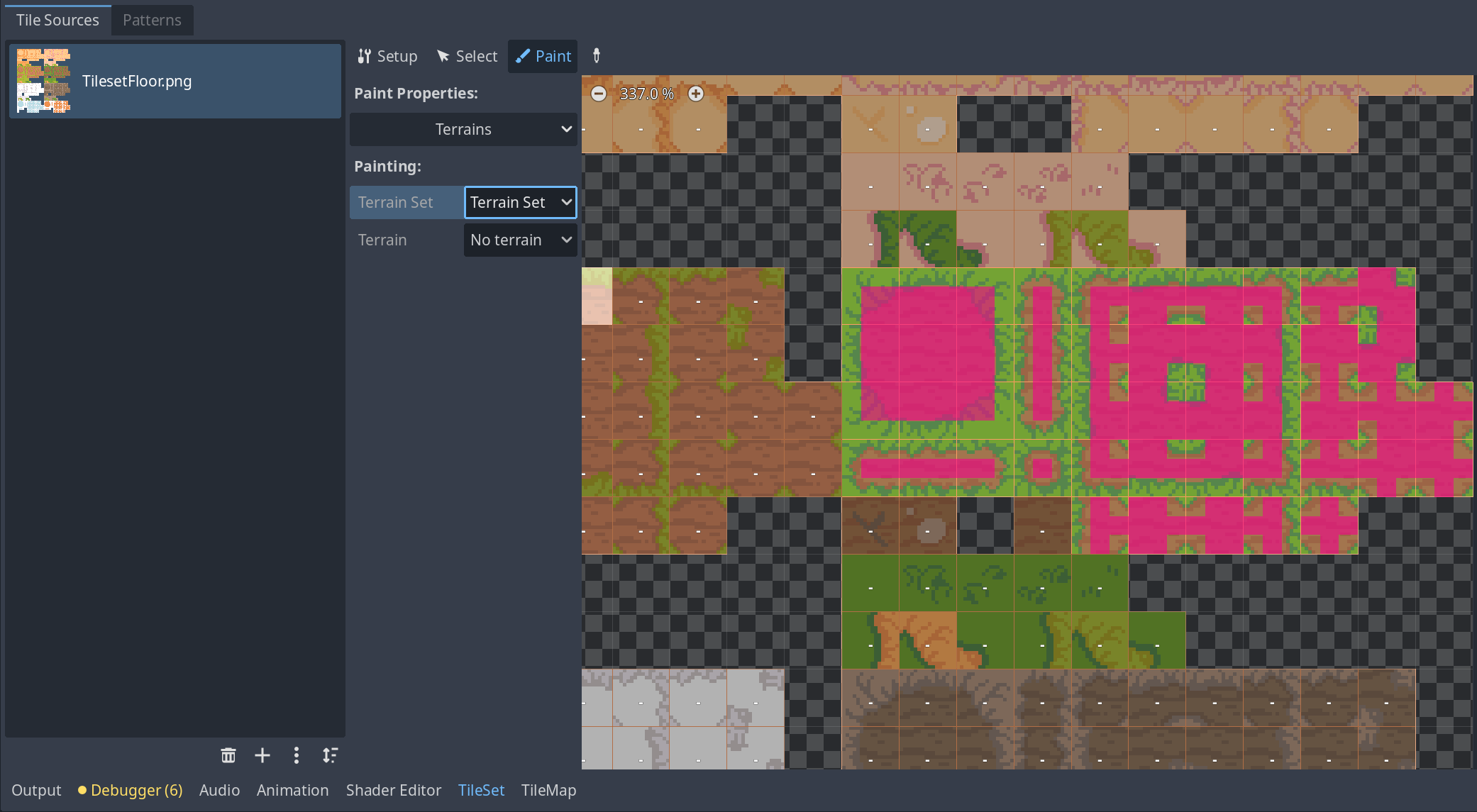

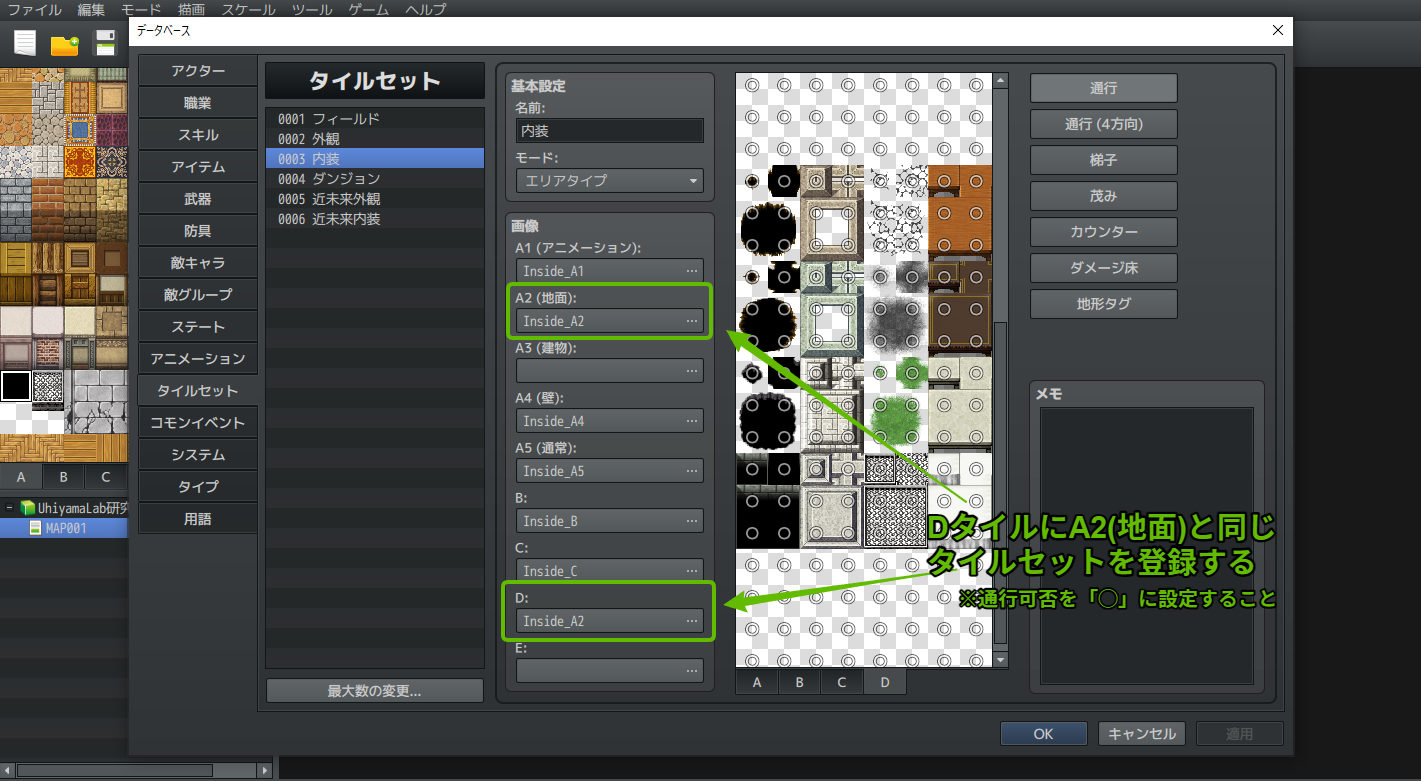

Terrains機能:RPGツクール並みのオートタイル作成

GodotのTerrains 機能は、いわゆる「オートタイル」を驚くほど簡単に作成できるシステムです。UnityでRule Tileを使ったことがある人なら、その設定の直感性と手軽さに感動するはずです。

基本的な手順は、TileSetリソース内で「Terrains」タブを開き、タイルのどの辺がどのTerrain(地形タイプ、例: 草、土)に接するかを視覚的にペイントしていくだけです。あとはTileMapエディタでブラシツールを使えば、境界線を自動で判断して適切なタイルを配置してくれます。

便利機能:

ランダムブラシ :ダイスアイコンで複数タイルからランダム選択確率制御 :特定タイルの出現頻度を調整可能Physics一括設定 :「F」キーで全タイルに衝突判定を一括適用

Marker2D:なぜ管理ノードに最適なのか

シーン内に物理的な実体はないが、スクリプトをアタッチして何かを管理させたい場合(例: GameManager, PuzzleManager)、Unityでは空のGameObjectを使います。Godotにおけるその役割を果たすのがMarker2D です。

Marker2Dは、位置情報(Transform)だけを持つ最も軽量な2Dノードです。レンダリングや物理演算の負荷が一切ないため、シーン全体のイベントやデータを管理する「マネージャー」役のスクリプトを配置するのに最適です。

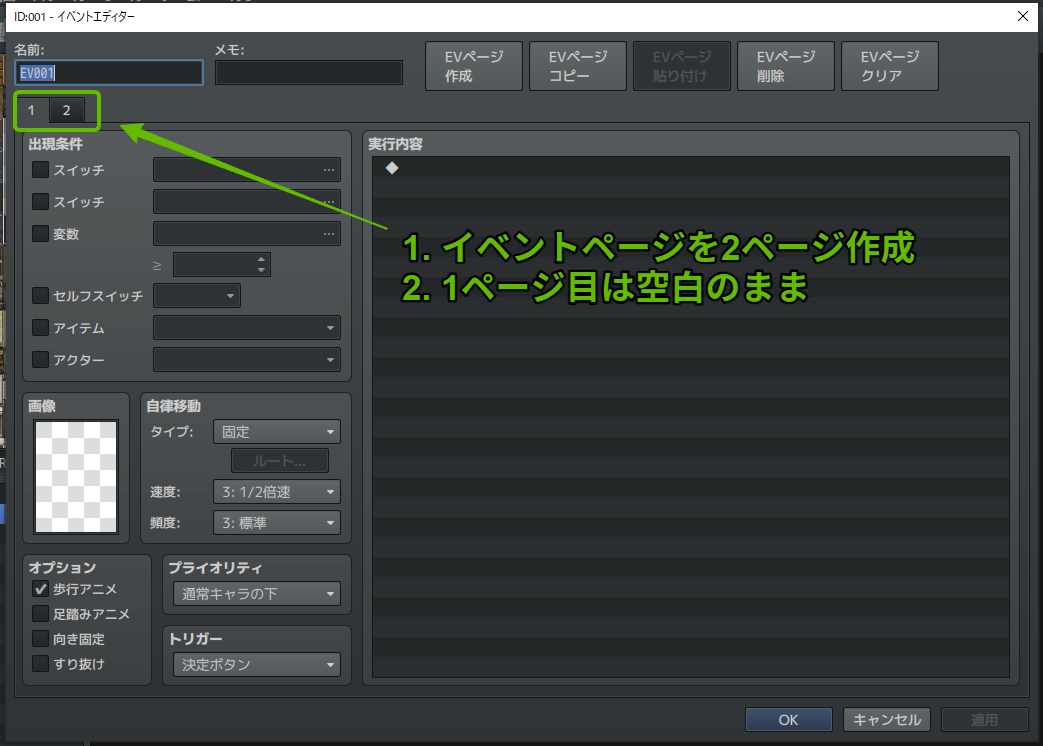

Editable ChildrenとScene継承:NPCの効率的な量産方法

Godotでは、一つのベースとなるシーンからバリエーションを作成する方法として、主に2つのアプローチがあります。

Editable Children (子ノードを編集可能にする): シーンに配置したインスタンスを右クリックし、「Editable Children」を選択すると、そのインスタンスの中身(スプライトや当たり判定など)を直接編集できます。変更はそのシーン内にのみ保存されます。用途: 機能は同じだが、見た目やセリフだけが違うモブNPCを大量に配置する場合に便利。Scene Inheritance (シーンの継承): ベースとなるシーン(例: BaseNPC.tscn)を継承して、新しいシーン(例: Shopkeeper.tscn)を作成します。継承シーンでは、親の機能を引き継ぎつつ、新しいノードやスクリプトを追加して独自の機能を実装できます。用途: 「話す」という基本機能に加えて「アイテムを売買する」という特別な機能を持つ商人NPCなど、機能的に異なる派生種を作る場合に最適。

EditableChildrenはノード表記が黄色になる 使い分けの指針:

特徴

Editable Children

Scene 継承

向いているNPC 村人A、村人Bなど(見た目・セリフ違い)

商人、鍛冶屋など(独自機能持ち)

再利用性 低い(その場限り)

高い(継承シーンを色々な場所に配置可能)

管理 シンプル(ベースシーンのみ)

体系的(機能ごとにファイルが分かれる)

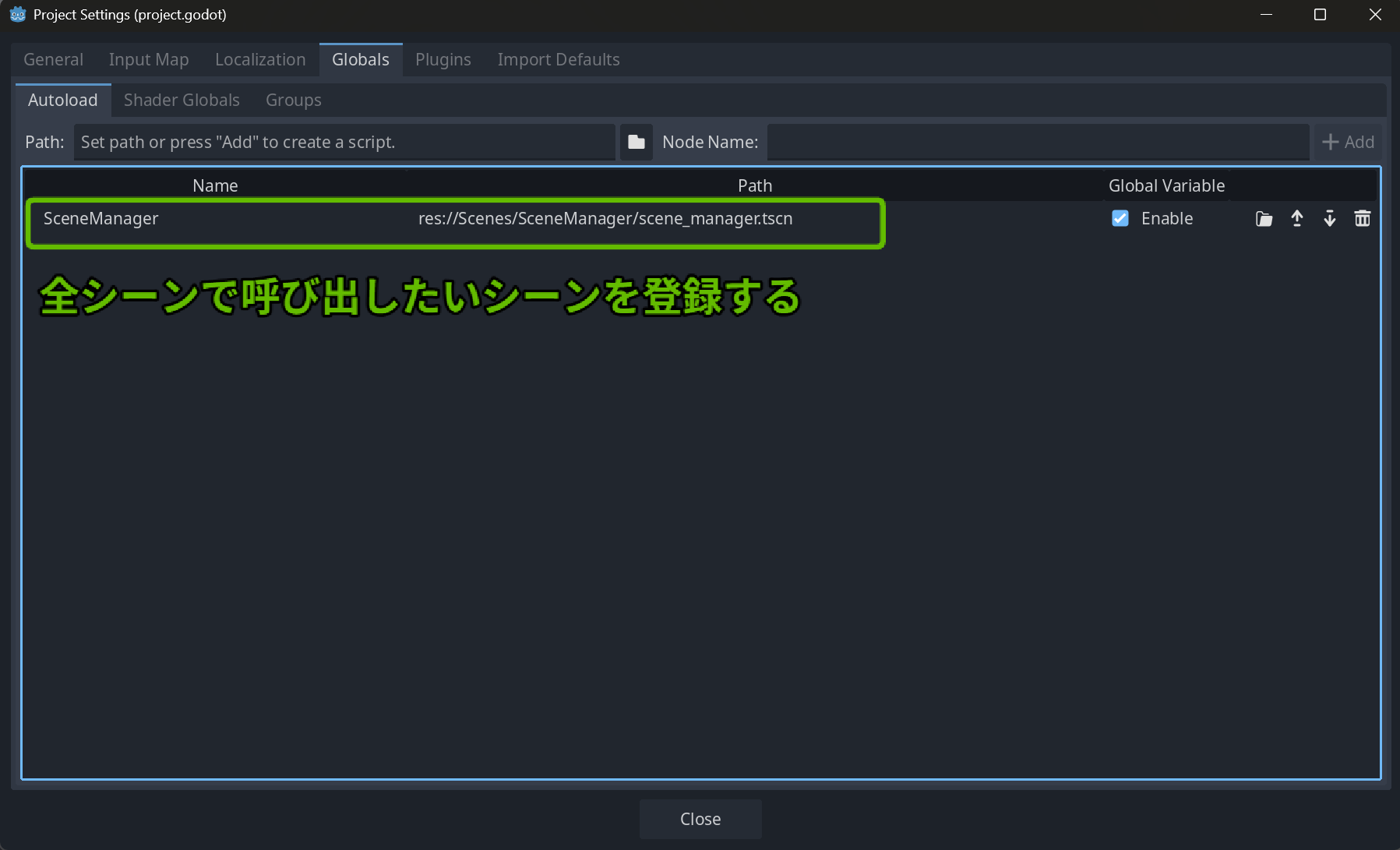

Autoload:シーンをまたぐデータ管理の仕組み

Autoload は、UnityのDontDestroyOnLoadとシングルトンパターンを組み合わせたような機能です。プロジェクト設定でスクリプトやシーンをAutoloadに登録すると、ゲーム起動時に自動で読み込まれ、どのシーンからでもグローバルな変数としてアクセスできるようになります。

使い方:

グローバル管理用のスクリプト(例: GameManager.gd)を作成する。

「プロジェクト設定」→「AutoLoad」タブで、作成したスクリプトを登録し、グローバル名(例: GameManager)を付ける。

実装例: 開封済みの宝箱の状態を記録する

# GameManager.gd (AutoLoadに登録)

extends Node

var opened_chests: Array[String] = []

var player_hp: int = 3

var player_spawn_position: Vector2

# ...その他のグローバルデータ

# TreasureChest.gd

extends StaticBody2D

@export var chest_id: String # インスペクターでユニークなIDを設定 ("forest_chest_01"など)

func _ready():

# ゲームマネージャーに自分のIDが記録されていれば、開封済みにする

if GameManager.opened_chests.has(chest_id):

play_open_animation(false) # アニメーションだけ再生

func open_chest():

# ...開封処理...

GameManager.opened_chests.append(chest_id) # IDを記録

play_open_animation(true)

これにより、プレイヤーの体力、スコア、インベントリ、クエストの進捗など、シーンをまたいで維持したいデータを簡単に管理できます。

視覚効果:modulateによるホワイトフラッシュ実装

ノックバックにはmove_toward キャラクターがダメージを受けた際に一瞬白く光る「ホワイトフラッシュ」効果は、CanvasItem(Sprite2DやCharacterBody2Dなどが継承)が持つmodulate プロパティで簡単に実装できます。

modulateは、ノードとその子孫の色に乗算されるカラー値です。デフォルトは白(1, 1, 1)で、これを変更することでノード全体の色調を手軽に変えられます。

modulateの特徴

継承性 :親ノードから子ノードに自動継承乗算処理 :元の色に対して乗算で色調変更範囲 :1.0が基準値、それ以上で明るく、以下で暗く

実装例: 被ダメージ時のフラッシュ

# Player.gd

func take_damage(amount):

# ...ダメージ計算...

# フラッシュ処理を呼び出す

flash_effect()

func flash_effect():

# 白く光らせる (元の色に乗算されるので、大きな値にすると明るくなる)

modulate = Color(2, 2, 2)

# 0.1秒待機 (awaitを使うと非同期処理を簡潔に書ける)

await get_tree().create_timer(0.1).timeout

# 元の色に戻す

modulate = Color(1, 1, 1)

await get_tree().create_timer(0.1).timeoutは、タイマーノードを追加しなくても一時的な待機処理を1行で書ける便利な記法です。CharacterBody2Dのmodulateを変更すれば、その子であるAnimatedSprite2Dも自動的に色が変わるため、個別にスプライトを操作する必要がありません。

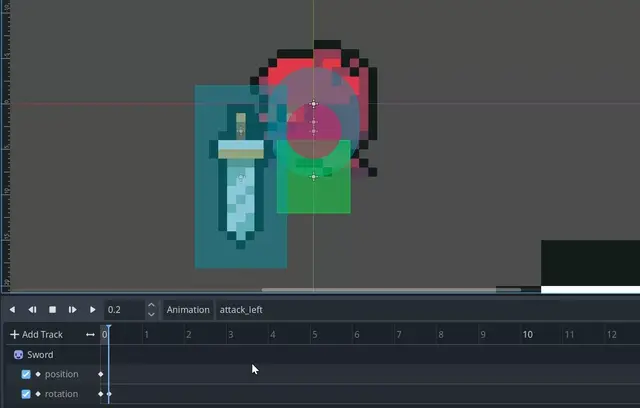

AnimatedSprite2D vs AnimationPlayer:アニメーション機能の使い分け

Godotには主要な2Dアニメーションシステムが2つあり、用途に応じて使い分けることが重要です。

AnimatedSprite2D

用途 :スプライトフレームアニメーション特徴 :スプライトシートから直接アニメーション作成適用場面 :キャラクターの歩行、攻撃、アイドルアニメーション

# AnimatedSprite2Dの基本使用

if velocity.x > 0:

$AnimatedSprite2D.play("move_right")

elif velocity.x < 0:

$AnimatedSprite2D.play("move_left")

else:

$AnimatedSprite2D.stop()

AnimationPlayer

用途 :複合的なアニメーション制御特徴 :位置、回転、スケール、プロパティを同時制御適用場面 :剣を振る動作、UI演出、カメラワーク

# AnimationPlayerの使用例(剣を振る動作)

func attack():

var player_animation: String = $AnimatedSprite2D.animation

if player_animation == "move_right":

$AnimatedSprite2D.play("attack_right")

$AnimationPlayer.play("attack_right") # 剣の位置・角度を制御

UnityのAnimatorとの比較

Unity Animator ≈ Godot AnimationPlayer

共通点 :状態遷移、ブレンド、複数プロパティの同時制御違い :GodotのAnimationPlayerはより直接的で設定が簡単

UnityのAnimatorは状態機械ベースですが、GodotのAnimationPlayerはより直接的にアニメーションを制御できます。複雑な状態遷移が必要な場合はAnimationTree(Godotの上位システム)を使用します。

使い分けの指針

アニメーション内容

推奨システム

スプライトフレーム切り替えのみ

AnimatedSprite2D

位置・回転・スケール変更

AnimationPlayer

複数オブジェクトの同期

AnimationPlayer

複雑な状態遷移

AnimationTree

実際の開発では、キャラクターの基本動作にAnimatedSprite2D、武器やエフェクトの動作にAnimationPlayerを組み合わせて使用することが多くなります。

まとめ:実践開発から見えたGodotの真価

今回の実践的なコースを通して、Godotの設計思想の美しさと、2Dゲーム開発におけるその強力さを改めて実感しました。基礎学習だけでは見えなかった、実際の開発フローにおけるGodotの優位性が数多くありました。

特に印象的だった点

一貫した設計思想 :Process Mode、Motion Mode、Collision Layersなど、概念が統一されている組み込み機能の充実 :move_and_slide()、Terrains、Y-Sortingなど、よく使う機能が標準搭載直感的なワークフロー :Editable Children、Autoload、awaitなど、開発効率を重視した設計軽量性と拡張性の両立 :Marker2D、Signalシステムなど、必要な部分のみを軽量に実装

特に、ノードベースの設計とシグナルシステムの組み合わせ は、オブジェクト間の連携を疎結合に保ちつつ、直感的な開発を可能にしてくれます。また、Terrains(オートタイル)やY-Sort、各種組み込み関数など、「こういう機能が欲しかった」というかゆいところに手が届く機能が標準で充実している点も大きな魅力です。

Unity経験者から見たGodotの位置づけ

Unity経験者にとって、Godotは「学習しやすく、使いやすい」ゲームエンジンという印象です。完全な乗り換えではなく、プロジェクトの性質に応じて使い分ける選択肢として、非常に有力だと感じました。

Godotが特に優れている分野:

2Dゲーム開発(機能が非常に洗練されている)

インディーゲーム開発(軽量で高速な開発サイクル)

プロトタイピング(直感的な操作性)

教育用途(概念が理解しやすい)

Unityと比較した場合、アセットストアの規模や情報量ではまだ及びませんが、こと2Dゲーム開発、特にピクセルアート系のゲームにおいては、Godotは非常に強力な選択肢 であると確信しました。エンジン自体の軽量さも相まって、プロトタイピングから製品リリースまで、ストレスなく高速に開発サイクルを回せるポテンシャルを感じます。

今後の学習計画

基礎編、実践編を通して、Godotの基本的な開発フローは理解できました。今後は以下の分野をさらに深く学習していきたいと考えています:

3Dゲーム開発 :Godotの3D機能の探求高度なシステム :AnimationTree、VisualScript、GDExtensionなどパフォーマンス最適化 :大規模プロジェクトでの最適化手法アセット管理 :効率的なプロジェクト構成とワークフロー

今後もGodotの学習を続け、3D機能やより高度なシステムについても探求していきたいと考えています。この学習ノートが、これからGodotでゲーム開発を始める方、特にUnityからの移行を検討している方の一助となれば幸いです。